Archeologia industriale a Genova e in Liguria

Sempre precaria sempre scomoda sempre di attualità

L’arrivo di una parola nuova aguzza e concentra il nostro pensiero. Fino agli anni Sessanta c’erano soltanto fabbriche abbandonate, vecchie stazioni ferroviarie e canali in disuso e quasi nessuno ci faceva caso. Poi è stato inventato il termine archeologia industriale: e quasi dall’oggi al domani una quantità di edifici cadenti e di macchine arrugginite sono diventati un importante materiale storico, che chiede di essere preservato e accuratamente studiato (Kenneth Hudson, 1996)

Archeologia industriale è una disciplina recente, controversa e mutante come i suoi oggetti di studio, “inventata” in Inghilterra tra gli anni 50 e 60 da un gruppo di appassionati e specialisti di storia della tecnica e divulgata nel mondo da Kenneth Hudson - un giornalista della BBC scomparso alla vigilia del 2000 - che può essere considerato il suo vero padre fondatore.

Aveva e ha come scopo scoprire, studiare, catalogare e quando possibile conservare i resti e le testimonianze dell’attività industriale del passato: un compito affascinante nei primi tempi, che è diventato particolarmente complesso e difficile a partire dagli ultimi decenni del secolo XX, con il declino delle grandi fabbriche e di interi complessi industriali e il conseguente degrado fisico e sociale di intere parti di città e di territorio nel mondo intero.

Nei programmi di recupero e riqualificazione di queste aree le preoccupazioni degli archeologi industriali hanno avuto uno spazio molto ridotto (con qualche clamorosa eccezione, come nel caso della Ruhr). Demoliti, svuotati, usati come semplice spunto per ricostruzioni e manipolazioni, molto raramente i monumenti del lavoro sono stati oggetto di attenzione e di rispetto. Genova non fa eccezione, anzi se mai si è distinta per una particolare vocazione a far tabula rasa del suo importante passato industriale, di cui restano ormai pochi segni.

Archeologia industriale in UniGe

All’Università di Genova la materia ha potuto contare, ad Ingegneria, con il Laboratorio di Archeologia Industriale diretto da Sara De Maestri; a Lettere è stata materia a contratto del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (dall’ a.a. 1997-98 fino all’a.a. 2007-08) e lo è fino a oggi nella Scuola di Specializzazione in beni storico artistici, motivando molte ricerche e tesi di laurea.

E’ tornata alla ribalta in questi mesi con il ciclo di articoli Liguria industriale da riscoprire ideato da Massimo Minella per la Repubblica e coordinato da chi scrive, destinato a divulgare le ricerche degli allievi e dei docenti che maggiormente si sono occupati di queste tematiche.

Sono stati pubblicati finora, ogni lunedì, 8 interventi (di F. Caffarena, S. De Maestri, L. Onesti, G. Rosato, G. Rosso Del Brenna, S. Scotto, F. Vecchiotti) e si continuerà fino a settembre.

L’iniziativa prosegue il ciclo dedicato all’archeologia medievale curato da Fabrizio Benente lo scorso anno e ripropone idealmente quel nesso profondo tra l’archeologia industriale e le “altre” archeologie (in primo luogo la storia della cultura materiale) che era stato sperimentato proprio a Genova alla fine degli anni 90: un corso tenuto da due docenti - Enrico Giannichedda, specialista di archeologia della produzione e la sottoscritta, una storica dell’arte dal curriculum a dir poco eclettico- che gli studenti avevano giudicato “intrigante” e mostrato di apprezzare.

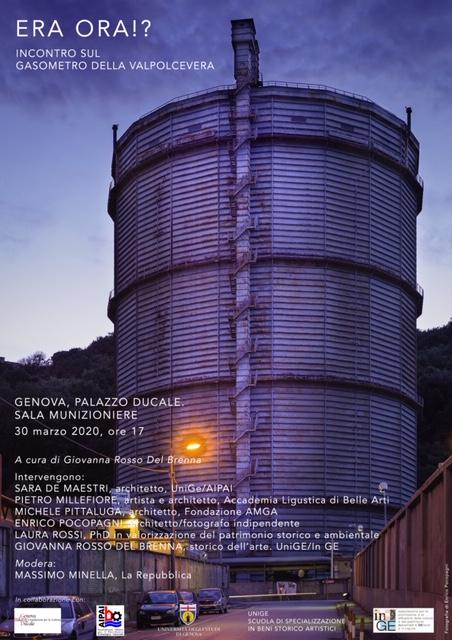

In parallelo, Archeologia industriale sta confermando in questi giorni il suo ruolo di outsider scomodo nella polemica in corso sulla conservazione o demolizione dell’ultimo gasometro in Valpolcevera (a cui avevamo dedicato a marzo un incontro a Palazzo Ducale, sospeso per Covid), che sta assumendo sui quotidiani e sui social aspetti virulenti.

Per noi pacifici storici che brucano nei ricchi pascoli delle fonti primarie o che ruminano le pubblicazioni dei colleghi (secondo l’ironica, felice immagine di Eric J. Hobsbawm, On History, 1997) la cosa risulta piuttosto imbarazzante. Ma contemporaneamente ci spinge a riflettere: la conservazione di ciò che rimane del nostro patrimonio industriale è legata a un processo di riconoscimento che da noi non è ancora divenuto realtà, che presuppone il possesso di cultura industriale e di aggiornata cultura visiva e a molti richiede la volontà di affrontare vecchi traumi che si preferirebbe rimuovere.

Non mi sembra un’opera d’arte: solo il triste ricordo di un periodo che ha portato un benessere effimero e lasciato tante macerie (commentava un lettore sui social il 12 gennaio).

La sfida della divulgazione

La storia industriale di Genova attraverso le sue principali testimonianze e i suoi reperti è stata oggetto di eccellenti studi - valgano per tutti quelli di Paolo Cevini, di Sara De Maestri e Roberto Tolaini - e numerosissime tesi di laurea.

Ma i nostri monumenti di cemento armato e le nostre macchine arrugginite oltre che essere studiati devono essere “comunicati” anche al di fuori delle aule universitarie e

dai convegni degli specialisti se vogliamo che siano riconosciuti come bene comune, o almeno come eredità scomoda con cui è necessario fare i conti e confrontarsi.

L’ampliamento del concetto di ”bene storico artistico” e l’estensione di questa etichetta all’oggetto industriale, su cui si fonda l’insegnamento della disciplina nella nostra Scuola di Scienze Umanistiche non sono affatto scontati al di fuori dell’Università; e non dobbiamo dimenticare che l’insegnamento di “archeologia industriale” non è mai approdato da noi neppure ai Dipartimenti di Architettura.

Forse la formula inventata dai padri fondatori inglesi quasi settant’anni fa - corsi universitari extra moenia accompagnati da un’attività intelligente di divulgazione e coinvolgimento attraverso stampa, eventi pubblici, siti web (e gli immancabili social) - è ancora quella giusta, e più efficace. Anche perché non si tratta di compiere “un’operazione nostalgia” ma di fornire una possibile chiave di lettura contemporanea a una “identità travisata e da recuperare” (come l’ha definita Giuseppe Lupo). E di guardare avanti.