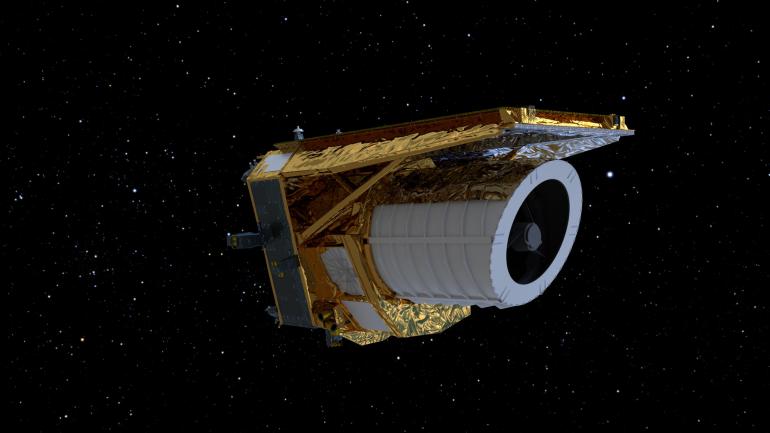

La missione Euclid rivela un tesoro di dati e offre uno scorcio dei campi profondi

Il 19 marzo 2025 la missione Euclid dell’ESA – European space agency (l'Agenzia spaziale europea) ha pubblicato il primo set di dati che include un’anteprima dei campi profondi ove campeggiano centinaia di migliaia di galassie di diverse forme e dimensioni, mostrando uno scorcio della loro distribuzione su larga scala nella struttura della rete cosmica.

Coprendo un’enorme area del cielo distribuita in tre mosaici, il rilascio dei dati include anche numerosi ammassi di galassie, nuclei galattici attivi e fenomeni transienti, nonché la prima classificazione di oltre 380.000 galassie e 500 candidati lenti gravitazionali. Queste sono state compilate attraverso l’uso complementare di Intelligenza Artificiale e Citizen Science. Tutto ciò prepara il terreno per l’ampia gamma di ricerche che il telescopio Euclid è destinato ad affrontare in futuro grazie al ricco set di dati.

«Euclid dimostra ancora una volta di essere un "motore di ricerca". Esaminando le galassie su larga scala, ci permette di esplorare la storia del cosmo e le forze invisibili che modellano il nostro Universo – afferma il direttore scientifico dell’ESA Carole Mundell. Con il rilascio dei primi dati di Euclid, mettiamo a disposizione un tesoro di informazioni da cui gli scienziati possono attingere e affrontare alcune delle domande più pressanti della scienza moderna. L’ESA mantiene così il suo impegno per il progresso scientifico e il supporto alle generazioni a venire».

Tracciare la rete cosmica nei campi profondi di Euclid

Euclid ha iniziato a esplorare le tre aree del cielo che verranno interessate dalle osservazioni più profonde nel corso della sua missione. In una sola settimana di osservazioni, con un solo passaggio su ogni regione, Euclid ha già permesso di individuare 26 milioni di galassie. Le più lontane fino a una distanza di 10,5 miliardi di anni luce. I tre campi contengono anche dei quasar luminosi, che potrebbero situarsi anche più lontano. Nei prossimi anni Euclid osserverà queste tre regioni altre decine di volte, catturando molte altre galassie lontane, rendendo questi campi davvero "profondi" entro la fine della missione nominale, prevista nel 2030.

Il primo scorcio di 63 gradi quadrati di cielo, l’area equivalente a oltre 300 volte la Luna piena, dà già un’impressionante anteprima della portata del grande atlante cosmico che Euclid ci offrirà quando la missione sarà completata. Questo atlante coprirà un terzo dell’intero cielo – 14.000 gradi quadrati – con lo stesso livello di dettaglio di alta qualità.

«È impressionante vedere come una sola osservazione delle aree di campo profondo ci abbia già fornito una tale quantità di dati che possono essere utilizzati per una grande varietà di studi in astronomia: dalle forme delle galassie alle lenti gravitazionali forti, dagli ammassi di galassie alla formazione stellare, tra gli altri – afferma Valeria Pettorino, scienziata ESA del progetto Euclid–. Osserveremo ogni campo profondo tra le 30 e 52 volte durante la missione di sei anni di Euclid, migliorando ogni volta la risoluzione con cui osserveremo queste aree e aumentando quindi il numero di oggetti che riusciamo ad osservare. È entusiasmante pensare alle scoperte che ci attendono».

Per rispondere ai misteri per cui è stato progettato, Euclid misura l’enorme varietà di forme e la distribuzione di miliardi di galassie in modo molto preciso con il suo strumento di imaging ad alta risoluzione (VIS), mentre il suo strumento nel vicino infrarosso (NISP) è essenziale per svelare le distanze e le masse delle galassie. Le nuove immagini confermano questa capacità per centinaia di migliaia di galassie e già permettono di individuare l’organizzazione su larga scala di queste galassie nella cosiddetta rete cosmica: i filamenti di materia ordinaria e materia oscura che si intrecciano nel cosmo e su cui si sono formate ed evolute le galassie. Questo è un pezzo essenziale per la comprensione del puzzle della natura misteriosa della materia oscura e dell’energia oscura, che insieme sembrano costituire il 95% dell’Universo.

«Il pieno potenziale di Euclid per saperne di più sulla distribuzione della materia oscura e dell’energia oscura a larga scala nella struttura cosmica sarà raggiunto solo quando il telescopio avrà completato l’intera survey. Eppure, il volume di questa prima pubblicazione di dati ci offre già un primo, unico, sguardo della distribuzione su larga scala delle galassie, che possiamo già utilizzare per saperne di più sulla loro formazione», afferma Clotilde Laigle, scienziata del consorzio Euclid ed esperta di elaborazione dei dati con sede presso l’Institut d’Astrophysique de Paris, in Francia.

Intelligenza umana e artificiale insieme classificano più di 380.000 galassie

Euclid dovrebbe catturare le immagini di oltre 1,5 miliardi di galassie in sei anni, inviando circa 100 GB di dati ogni giorno. Un set di dati così imponente crea incredibili opportunità di scoperta, ma enormi sfide quando si tratta di cercare, analizzare e catalogare le galassie. Il progresso degli algoritmi di intelligenza artificiale (AI), in combinazione con migliaia di volontari ed esperti impegnati in attività di Citizen Science, sta giocando un ruolo fondamentale.

«Siamo in un momento cruciale per quanto riguarda il modo in cui affrontiamo le indagini su larga scala in astronomia. L’intelligenza artificiale è una parte fondamentale e necessaria del nostro processo per sfruttare appieno il vasto set di dati di Euclid – afferma Mike Walmsley, scienziato del consorzio Euclid presso l’Università di Toronto, in Canada, che è stato fortemente coinvolto negli algoritmi di deep learning astronomico negli ultimi dieci anni –. Stiamo fornendo le misurazioni e costruendo gli strumenti necessari alla loro analisi. In questo modo possiamo fornire conoscenza scientifica all’avanguardia nel giro di poche settimane, rispetto a quando in passato ci volevano anni per analizzare grandi survey come queste».

Una pietra miliare in questo sforzo è il primo catalogo dettagliato di oltre 380.000 galassie, che sono state classificate in base a caratteristiche come bracci a spirale, barre centrali e presenza di "code" che identificano le galassie in collisione. Il catalogo è stato creato dall’algoritmo AI Zoobot. Nel 2024, durante un’intensa campagna di Citizen Science durata un mese su Galaxy Zoo, 9976 volontari hanno collaborato alla classificazione delle immagini di Euclid per insegnare a Zoobot a riconoscere le caratteristiche delle galassie.

Questo primo catalogo pubblicato oggi rappresenta solo lo 0,4% del numero totale di galassie di risoluzione simile che verranno fotografate durante la missione di Euclid. Il catalogo finale presenterà la morfologia dettagliata di un numero galassie pari ad almeno un ordine di grandezza in più di quanto sia mai stato misurato prima, aiutando gli scienziati a rispondere a domande quali: come si formano i bracci a spirale delle galassie? Come crescono i buchi neri supermassicci nei centri galattici?

«Stiamo osservando le galassie dall’interno verso l’esterno, per capire come la loro struttura interna ne governa l’evoluzione e come l’ambiente esterno ne modella la trasformazione nel tempo – aggiunge Clotilde Laigle –. Euclid è una miniera d’oro di dati e il suo impatto sarà di vastissima portata, dall’evoluzione delle galassie agli ampi obiettivi cosmologici che caratterizzano la missione».

Uno strumento per la scoperta di nuove lenti gravitazionali

Il percorso della luce che proviene da galassie lontane viene distorto dalla materia ordinaria e oscura che trova sul suo cammino. Questo effetto si chiama lente gravitazionale e fornisce uno dei metodi che Euclid utilizza per rivelare come la materia oscura è distribuita nell’Universo.

Quando le distorsioni sono molto evidenti, il fenomeno è noto come "lente gravitazionale forte", che può portare all'osservazione di caratteristiche morfologiche particolari come anelli di Einstein, archi e lenti multiple. In pratica, l'immagine della galassia lontana viene distorta molto efficacemente dalla presenza di una concentrazione di massa intermedia, come per esempio un ammasso di galassie. Tale distorsione consente però anche di visualizzare la galassia lontana, seppur deformata dall'effetto lente. Una "lente" particolare, dovuta all'effetto della gravità.

Grazie a una prima scansione da parte dei modelli di intelligenza artificiale, seguita da un primo controllo da parte dei volontari del progetto di Citizen Science, e dal vaglio e dalla modellazione degli esperti, è stato rilasciato un primo catalogo di 500 candidati lenti gravitazionali forti di tipo galassia-galassia, quasi tutti precedentemente sconosciuti. Questo tipo di lente si verifica quando una galassia in primo piano e il suo alone di materia oscura che la circonda agiscono come lenti, distorcendo l’immagine di una galassia di sfondo lungo la linea di vista verso Euclid.

La distorsione osservata non sarebbe però così importante senza il contributo della materia oscura; pertanto, osservare lenti gravitazionali forti comporta anche stimare la presenza di materia oscura attorno alla massa intermedia che funge da lente.

Con l’aiuto di questi modelli, si prevede che Euclid catturerà circa 7000 di questi candidati già con il principale rilascio di dati cosmologici (previsto per la fine del 2026), e nell’ordine di 100.000 lenti forti galassia-galassia entro la fine della missione, vale a dire circa 100 volte di più del numero attualmente noto.

Euclid sarà anche in grado di misurare l'effetto lente "debole", quando le distorsioni delle sorgenti sono molto più piccole. Tali sottili distorsioni possono essere rilevate solo analizzando un gran numero di galassie in modo statistico. Nei prossimi anni, Euclid misurerà le forme distorte di miliardi di galassie attraverso 10 miliardi di anni di storia cosmica, fornendo così una visione 3D della distribuzione della materia oscura nel nostro Universo.

«Euclid sta coprendo molto rapidamente aree sempre più grandi del cielo grazie alle sue capacità di rilevamento senza precedenti – afferma Pierre Ferruit, responsabile della missione Euclid dell’ESA, che ha sede presso l’European Space Astronomy Centre (ESAC) dell’ESA in Spagna, sede dell’Astronomy Science Archive dove saranno resi disponibili i dati di Euclid –. Questi primi dati evidenziano l’incredibile potenziale che abbiamo a disposizione quando integriamo Euclid, AI, Citizen Science ed esperti in un unico "motore di ricerca" che sarà essenziale per affrontare il vasto volume di dati raccolti dalla missione».

Silvano Tosi, docente UniGe di Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, aggiunge: «Euclid ha rilasciato una prima impressionante mole di risultati che aiuteranno a migliorare la nostra attuale comprensione del funzionamento dell'Universo e di diversi fenomeni astrofisici. Al Consorzio Euclid contribuisce anche l'Università di Genova, con docenti, giovani ricercatori e ricercatrici, studenti e studentesse, che con grande entusiasmo e dedizione partecipano alle attività di monitoraggio delle performance degli strumenti e alle misure di parametri cosmologici e astrofisici».

Le tre anteprime dei campi profondi possono essere esplorate in ESASky:

Euclid è stato lanciato nel luglio 2023 e ha iniziato le sue osservazioni scientifiche di routine il 14 febbraio 2024. A novembre 2023 e maggio 2024, il mondo ha avuto i suoi primi assaggi della qualità delle immagini di Euclid, e nell’ottobre 2024 è stato rilasciato il primo segmento della sua grande mappa dell’Universo.

Euclid è una missione europea, costruita e gestita dall’ESA, con il contributo dei suoi Stati membri e della NASA. Il Consorzio Euclid, composto da oltre 2000 scienziati provenienti da 300 istituti in 15 Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Giappone, è responsabile della fornitura degli strumenti scientifici e dell’analisi dei dati. L’ESA ha selezionato Thales Alenia Space come primo contraente per la costruzione del satellite e del suo modulo di servizio, Airbus Defence and Space per sviluppare il modulo di carico utile, compreso il telescopio. La NASA ha fornito i rivelatori del Near-Infrared Spectrometer and Photometer, NISP. Euclid è una missione di classe media del programma Cosmic Vision dell’ESA.