Stix Meeting, incontriamo il Sole

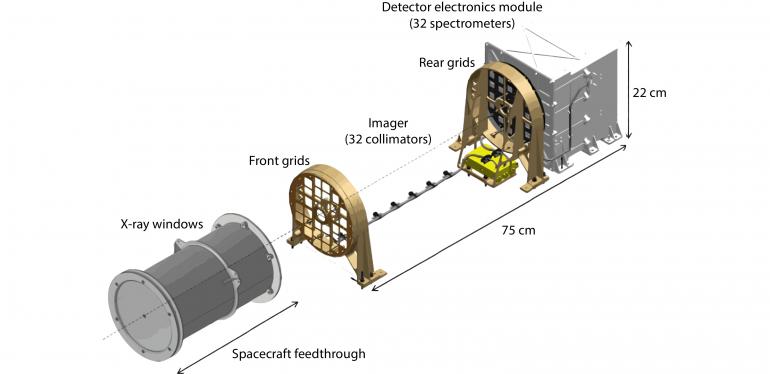

Solar Orbiter è una delle più ambiziose missioni dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicata allo studio dell'attività solare e delle interazioni tra la nostra stella e l'eliosfera. La sonda ospita a bordo dieci apparati scientifici per osservare i fenomeni che caratterizzano la nostra stella e fra questi sono diversi quelli che prevedono un importante contributo italiano, che vede il coordinamento scientifico in capo all’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). In particolare, il telescopio per raggi X StiX, ha come co-investigator Michele Piana e Anna Maria Massone, docenti UniGe di analisi numerica e componenti del gruppo interdisciplinare MIDA (Methods for Image and Data Analysis del Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova). StiX è un telescopio spaziale a raggi X per immagini, sviluppato e costruito presso l’Università di Scienze Applicate della Svizzera nordoccidentale (FHNW), capace di un’alta risoluzione spaziale e grande sensibilità per l’emissione di raggi X termici e non termici da parte di particolari fenomeni che interessano la nostra stella come i brillamenti solari. Il contributo italiano a StiX riguarda lo sviluppo del software del telescopio; l’attività del gruppo MIDA consiste nello sviluppo di algoritmi basati su tecniche di Fourier per la ricostruzione di immagini a raggi X.

Il Sole, una stella debolmente variabile

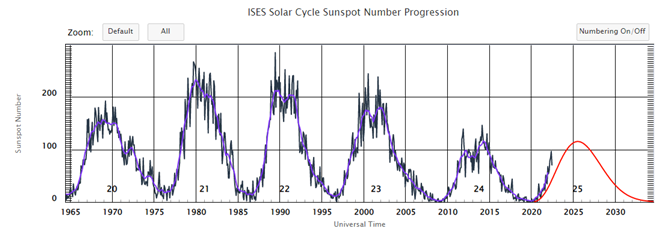

Anche se a prima vista il nostro Sole sembra il simbolo della stabilità, presenta diversi cicli di attività che causano delle variazioni periodiche sia nel numero delle macchie solari (regioni meno calde della fotosfera) sia nella quantità e nell'energia rilasciata dai brillamenti, intense emissioni di radiazione e di materiale solare che avvengono sulla nostra stella, spesso associate proprio a gruppi di macchie solari, che possono causare tempeste geomagnetiche sulla Terra. Il più noto e importante di questi è un ciclo mediamente undecennale nel corso del quale la nostra stella varia da un massimo a un minimo. Questa ciclicità è nota ormai da un paio di secoli al punto che ai giorni nostri siamo nel corso del 25° ciclo di attività, nel pieno di un massimo solare abbastanza significativo, specie se confrontato con i cicli precedenti. Non tutti i cicli, infatti, sono uguali fra loro. Per esempio, il ciclo precedente (il 24°esimo da quando si sono iniziati a registrare, a metà del XVIII secolo) è stato molto poco significativo anche durante gli anni del massimo, avvenuto fra il 2014 e il 2015. Monitorare l’attività della nostra stella, quindi, è di fondamentale importanza per conoscerla e cercare di prevederne il comportamento anticipandone i fenomeni più eclatanti ed energetici, che rappresentano la sorgente principale delle tempeste magnetiche che investono il nostro pianeta, specialmente nei periodi di massima attività.

StiX Meeting a Genova

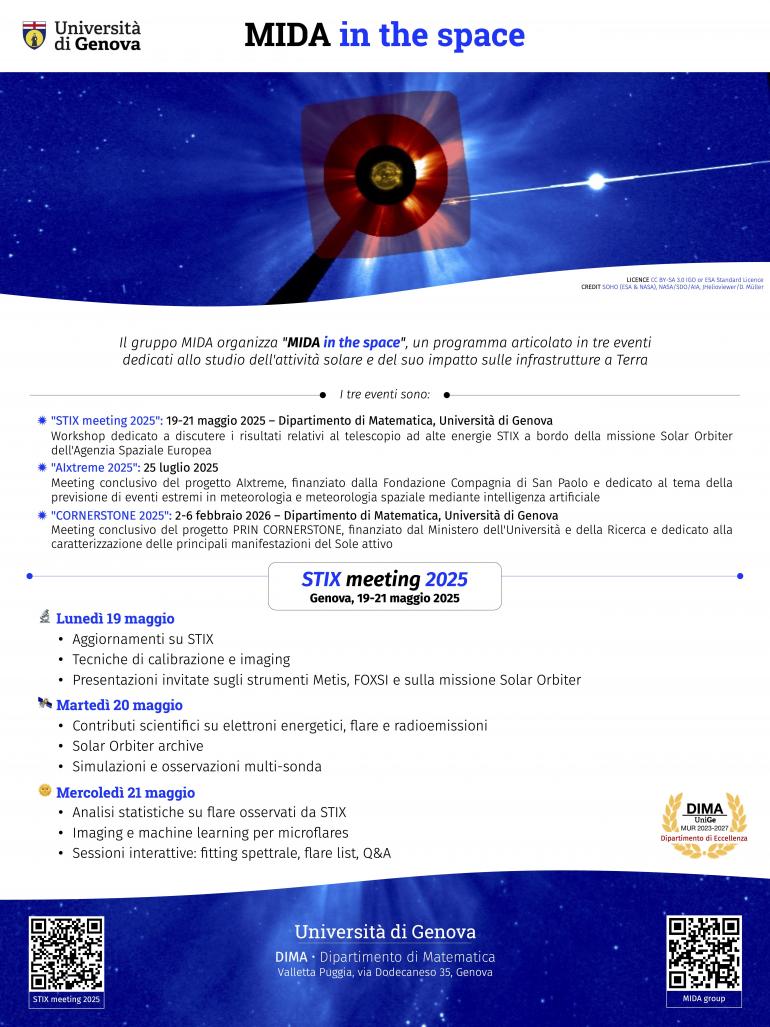

«Siamo in un momento cruciale per questa missione» ha dichiarato Michele Piana, «in particolare proprio perché l'attività solare è al suo massimo e un numero davvero impressionante di fenomeni di ogni tipo si sta verificando, compresi brillamenti di classe X, velocissime eiezioni di massa coronale e tempeste geomagnetiche visibili anche a basse latitudini. Lo STIX Meeting che si svolge presso il Dipartimento di matematica dell'Università di Genova, dal 19 al 21 maggio 2025, è dedicato a studiare le osservazioni fornite dal telescopio a più alte energie tra quelli a bordo di Solar Orbiter ed è anche cruciale per capire come queste osservazioni possano essere utilizzate per sviluppare nuovi modelli fisici capaci di spiegare i misteri del Sole attivo. Si tratta di un dominio della space science di grande interesse non solo scientifico ma anche per le sue ricadute tecnologiche. Gli ultimi anni hanno infatti conosciuto il grande sviluppo della cosiddetta meteorologia spaziale, o space weather, che cerca di prevedere l'impatto che l'attività solare ha sulle infrastrutture tecnologiche in orbita e a terra. Oltre allo StiX Meeting, l'Università di Genova ospiterà nei prossimi mesi due eventi dedicati allo space weather e raggruppati nel ciclo "MIDA in the space": a luglio 2035 il meeting conclusivo del progetto AIxtreme, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, coordinato da Anna Maria Massone e dedicato al tema della previsione di eventi estremi in meteorologia e meteorologia spaziale; a febbraio 2026 il meeting conclusivo del progetto PRIN CORNERSTONE, coordinato da Federico Benvenuto e dedicato allo sviluppo di metodi computazionali per la caratterizzazione del Sole attivo».

Il programma del ciclo "MIDA in the space" è disponibile anche nella locandina allegata.